GEO vs SEO : Analyse comparative

Le SEO s’est construit au fil de deux décennies comme une discipline à la fois technique et stratégique. Son principe de base est clair : faire correspondre l’intention de recherche d’un utilisateur avec un contenu jugé pertinent par un moteur. Cette pertinence s’exprime à travers trois piliers historiques.

DAte

18 sept. 2025

Catégorie

SEO

Temps de lecture

10min

Les fondations du SEO classique

Le SEO s’est construit au fil de deux décennies comme une discipline à la fois technique et stratégique. Son principe de base est clair : faire correspondre l’intention de recherche d’un utilisateur avec un contenu jugé pertinent par un moteur. Cette pertinence s’exprime à travers trois piliers historiques.

La technique d’abord, avec des exigences devenues de plus en plus strictes : rapidité de chargement, balises propres, structuration hiérarchique des titres, sitemap XML, données structurées, compatibilité mobile. Le contenu ensuite, dont la qualité ne se réduit plus à une densité de mots-clés, mais à la capacité de couvrir un champ sémantique, d’apporter une profondeur explicative, de répondre à des questions implicites. Enfin, la popularité : au départ simple comptage de backlinks, devenue une analyse fine de l’autorité, de la confiance accordée à un domaine, et de la manière dont la marque s’impose dans son écosystème.

Le SEO est ainsi devenu une bataille de positions. Obtenir le top 3 d’une SERP, maximiser le taux de clics, gagner du trafic récurrent : telle est sa finalité. Et malgré la multiplication des formats enrichis (featured snippets, People Also Ask, carrousels vidéo), la logique reste celle du lien bleu.

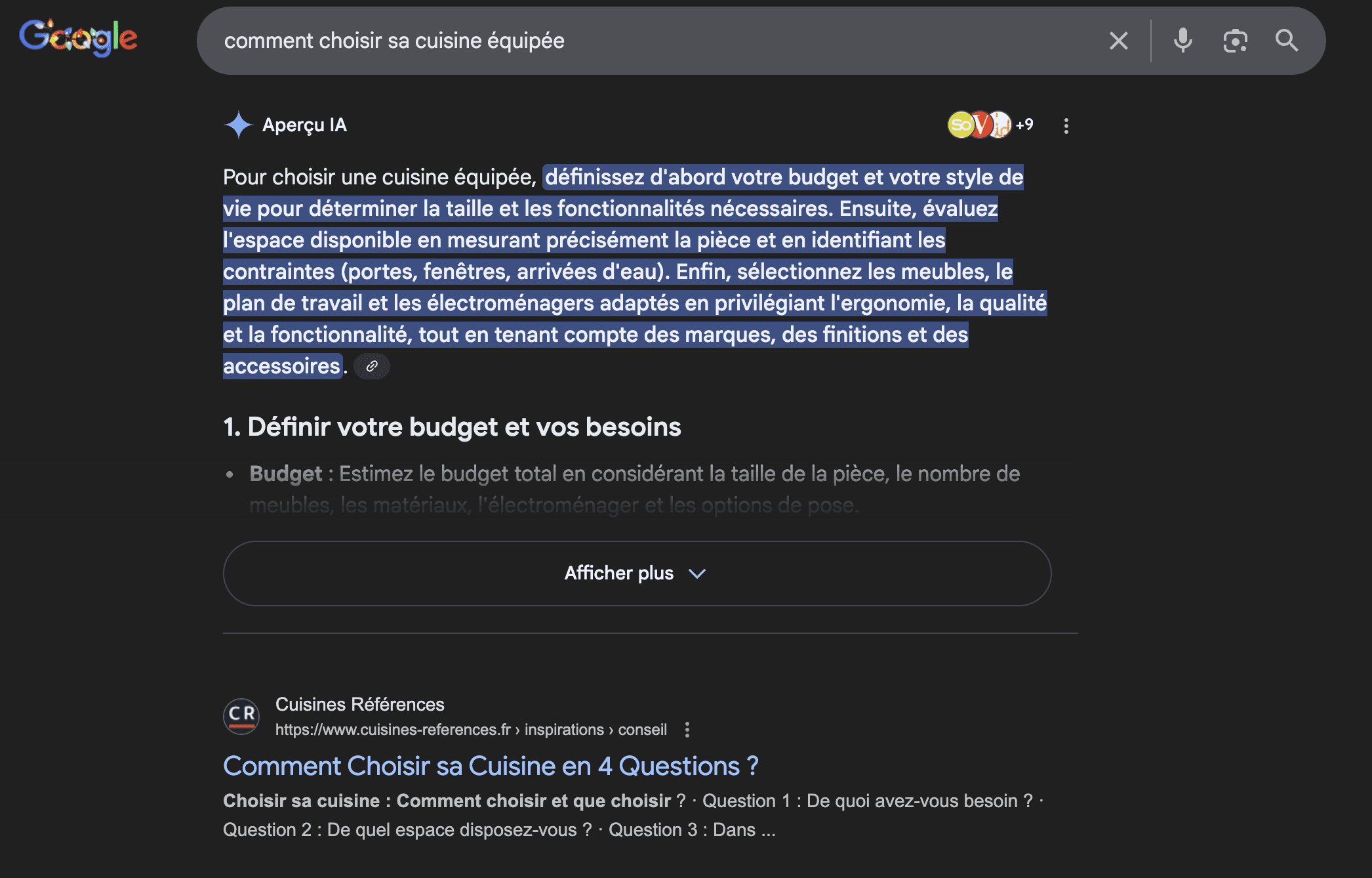

L’émergence du GEO

Le GEO (Generative Engine Optimization) bouleverse ce schéma car il déplace la valeur de la visibilité. Là où le SEO visait la position dans une liste de résultats, le GEO vise la présence dans une réponse générée, rédigée, synthétique. Ce basculement est radical : l’utilisateur n’a plus à cliquer pour trouver une information, il la reçoit instantanément, contextualisée par l’intelligence artificielle.

Pour être visible dans cet environnement, il ne suffit plus de séduire l’algorithme d’indexation. Il faut nourrir un modèle de langage. Cela implique une nouvelle grammaire d’optimisation : penser en “chunks”, des blocs de contenu autonomes, compréhensibles, faciles à réutiliser. Employer un langage naturel proche de la formulation des questions. Intégrer des données actualisées, des listes, des définitions. Et surtout, construire une image de crédibilité : dans un moteur génératif, une information douteuse n’est pas seulement invisible, elle est rejetée par le modèle.

Ainsi, le GEO s’intéresse moins au trafic direct qu’à la capacité d’une marque ou d’un site à devenir une référence citée. L’unité de visibilité n’est plus le clic mais la mention. La hiérarchie n’est plus linéaire (position 1, position 2) mais conversationnelle (quelle source est jugée digne d’être intégrée dans la réponse).

Les différences de logique

La différence entre SEO et GEO ne réside pas seulement dans les techniques, mais dans les logiques sous-jacentes. Le SEO est une discipline de classement : comment grimper dans une compétition de liens ? Le GEO est une discipline de légitimation : comment devenir la source que l’IA juge utile d’invoquer dans une réponse ?

Le SEO est lié à une architecture technique : Googlebot explore, indexe, classe. Le GEO s’appuie sur une architecture cognitive : les LLM (Large Language Models) interprètent, résument, réécrivent. Le SEO mesure ses victoires par le volume de sessions et de conversions. Le GEO mesure ses réussites par la fréquence et la qualité des citations générées dans les environnements IA.

Cette mutation change le rapport à l’utilisateur. Dans le SEO, l’objectif est d’attirer le clic et de convaincre après l’arrivée sur le site. Dans le GEO, l’utilisateur peut ne jamais cliquer, mais la marque gagne en notoriété et en confiance simplement par la récurrence de ses mentions dans les réponses.

La complémentarité des approches

Imaginer SEO et GEO comme deux univers étanches serait une erreur. Le premier constitue la condition d’existence : sans SEO, pas d’indexation fiable, pas de visibilité de base. Le second étend cette visibilité dans une nouvelle arène : celle des moteurs génératifs, où la citation remplace la position.

Un exemple éclaire cette complémentarité. Une enseigne de grande distribution qui optimise ses fiches produits en SEO captera un trafic stable sur Google. Mais si ces fiches sont découpées en sections claires (composition, bénéfices, usages), rédigées en langage naturel et enrichies de données fiables, elles pourront être reprises par Perplexity ou ChatGPT lorsqu’un utilisateur demandera : “Quel produit écologique choisir pour nettoyer ma cuisine ?”. La page ne génèrera peut-être pas un clic direct, mais elle influencera la décision en amont.

Vers une ère d’hybridation

Nous entrons dans un monde où SEO et GEO ne s’opposent pas mais se renforcent mutuellement. Le SEO assure la solidité technique et la profondeur sémantique. Le GEO assure l’intégration dans les nouveaux espaces de recherche. Le premier capte le clic. Le second capte la citation.

Pour les entreprises, le défi est désormais double : continuer à investir dans le référencement classique tout en structurant leurs contenus pour les moteurs génératifs. Les marketeurs ne sont plus seulement des “optimiseurs de pages”, mais des “nourriciers d’intelligence artificielle”. Leur mission : fournir aux modèles les matériaux fiables, structurés et dignes de confiance qui influenceront la perception des utilisateurs bien avant le clic.